Q1

「工房からの風」への出展作品についてお尋ねします。

吉田慎司さんの代表的な作品、または、定番的な作品、作り続けている作品の中から、ひとつをご紹介ください。

A1

作り続けているのは、卓上サイズの小箒です。

細やかで精巧に作られた小箒は、師匠に当たる柳川芳弘さんが開発、遺した技法によるものです。

京都生まれで誠実、常に前向きだった芳弘さんの辿り着いた箒は小回りが利き、穂先が繊細で可愛らしく定番の作品となっています。

Q2

もう一つ作品について教えてください。

今回、特に見ていただきたい作品はどのようなものでしょうか。

新作や、今特に力を注いでいる作品についてひとつをご紹介ください。

A2

ナラの柄の手箒です!

小樽に越して4年、周囲の間伐材や剪定した薪のストーブで暮らし、草木の栽培もできるようになりました。

ナラとオニグルミに囲まれた場所に住んでいるので、この箒には生活の過程で出てきた枝を使用しています。

自然の循環の中で暮らし仕事をすることが、美しい仕事、清らかな命に繋がるように考えています。

Q3

吉田慎司さんの「工房」で印象的な「もの」をひとつ教えてください。

A3

アトリエに来るお客さんにも、最近は鶏の話ばかりしている気がします。(笑)

愛玩と実益を兼ねた優秀な動物ですが、食物連鎖では動物の最底辺に近く、虫や雑草、土、多くのレイヤーと人間を繋いでくれます。

横にあるのはバケツ稲。今年は小さな田んぼも作りました。

左の植木は、地域特産であるプルーンの種を植えて育てました。

実はこの、都市と里山を繋ぐ生活や仕事が人間社会の大きな問題に向き合う契機になると考えているので、そのことも展示の中で伝えられる形を構想しています。

吉田慎司さんの初出展は2011年。

未だ20代の青年がほうき職人!?として応募くださり、驚いたことをよく覚えています。

けれど、お話ししたり、書かれたものを読んでみたり、その行動、実践していることの確かさに、次第に敬意を抱いていったのでした。

その後は、「工房からの風」の企画運営サポートの作家「風人(かぜびと)」さんとして関わっていただき、今年は14年ぶりに応募をくださったのでした。

家族を持ち、小樽に家を構え、現代を肯定しながらも、古き良き風習を学びながら日々に心豊かに取り入れていく生き方。

その日常の中に、ほうきづくりという仕事が輝きを放っています。

所属する「中津箒」では、40歳にしてベテランのポジション。

後進の育成(という上下関係というより、共生に近いバトンつなぎ)にも励まれ、今回は一緒に若き作り手の方にブースに立ってもらうのだとか。

23回という年月を重ねる「工房からの風」にとっても、ものづくりの世代をつないでいく、印象的な展開になりますね。

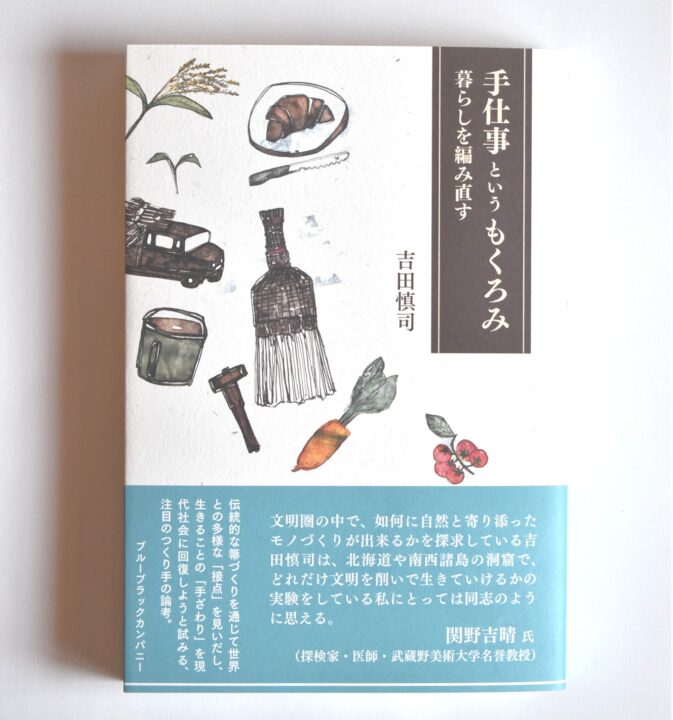

吉田慎司さん、今年は書籍も出版されました。

「手仕事というもくろみ 暮らしを編み直す」

(ブルーブラックカンパニー)

出展ブースでもぜひご覧ください。

吉田慎司さんの出展場所は、ニッケ鎮守の杜に入ってすぐ左側の丘の上。

インスタグラムはこちらになります。

→ click

そして、特に今年の出展作家の方々が読まれたらいいなぁと思う記事を。

→ click

ここにどれだけ包容力があり、作り手の思いを肯定する場であるかということはずっと目撃してきた。

「きちんと投げてくれれば、必ず受け止める。だから、精一杯やって欲しい」という、出展者の皆さんにかけ続けた言葉が、そのまま自分に返ってきた。

踏み出した先がどこかは分からないし、ずっと道が続いているのかも、何が見えるのかも分からない。

けれど、その一歩目は必ず踏みしめられることが分かっている。

なんて幸福なことだろう。

踏み出す前から温かく、ふかふかとした雲みたいな感触が足の裏にある。